Gustavo Sorá, nos hizo llegar la siguiente información:Estimadxs amigos y colegas

martes, 9 de noviembre de 2021

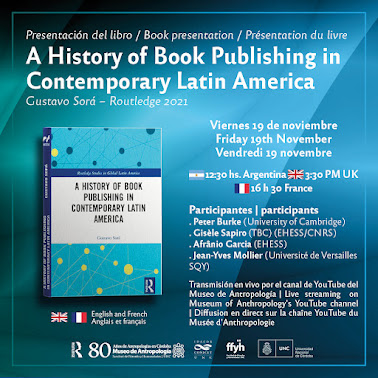

Nuevo libro del investigador Gustavo Sorá

lunes, 8 de noviembre de 2021

Si el panhispanismo es cierto, que se reparta la plata que genera el castellano en libros, cursos y certificados que facturan la RAE y el Cervantes

El pasado 4 de noviembre, sin firma, apareció en El País, de Madrid, la siguiente nota sobre las supuestas nuevas políticas de la Real Academia Española y el Instituto Cervantes. Según la bajada, que no se la creen ni Gaby, ni Fofó, ni Miliki (y mucho menos Milikito), “la acción cultural de la RAE y del Instituto Cervantes abandonaron hace años cualquier pretensión prescriptiva o normativa en Iberoamérica

viernes, 5 de noviembre de 2021

El reseñista que se olvidó del nombre del traductor

Criticismo es una revista española-mexicana que se dedica, justamente, a la crítica tanto de la literatura como del cine. En su número 39, correspondiente a julio-septiembre de 2021, incluye una reseña de Mario Salvatierra a La traducción y la letra o el albergue de lo lejano, un volumen del traductor y teórico de la traducción francés Antoine Berman, que reúne las lecciones del primer de los seminarios que Berman dictó en el Colegio Internacional de Filosofía en el invierno de 1984. El libro fue publicado por Dedalus Editores, en Buenos Aires, en 2014. Curiosamente, el comentario sobre este libro de un traductor no incluye el nombre del traductor que lo tradujo, que fue Ignacio Rodríguez.

jueves, 4 de noviembre de 2021

Los de la RAE quieren seguir facturando

miércoles, 3 de noviembre de 2021

"Cientos de escritores con menos opciones para que sus obras vean la luz"

De acuerdo con un cable de la agencia española EFE del día de ayer, “el gobierno de los Estados Unidos citó la ley antimonopolio para intentar impedir la fusión de Penguin Random House y Simon & Schuster” Así, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el sello editorial de libros más grande del mundo para evitar que se tenga una “enorme influencia” sobre lo que leen los estadounidenses. Como se recordará Penguin Random House es un conglomerado de sellos, de diversas lenguas, propiedad del grupo alemán Berstelman que, al menos en lo que se refiere a los mercados angloparlantes e hispanoparlantes, domina el mundo de la edición.

Penguin Random House y su desmesura atenta contra la

bibliodiversidad del mundo

El

Gobierno de Estados Unidos interpuso este martes una demanda civil

antimonopolio para bloquear la propuesta de compra lanzada por el gigante

editorial Penguin Random House para adquirir su rival Simon & Schuster. La

demanda fue presentada por el Departamento de Justicia estadounidense ante un

tribunal federal del Distrito de Columbia.

En su escrito judicial, el Ejecutivo alega que la

adquisición permitiría a Penguin Random House, la mayor editorial del mundo,

ejercer una influencia desmedida sobre los libros que se publican en EE.UU. y

el estipendio que se paga a los escritores. El fiscal general de EEUU, Merrick

Garland, afirmó en un comunicado que la demanda pretende garantizar una

competencia justa en el sector y refleja el compromiso del departamento que

dirige contra los monopolios.

“Los

libros han dado forma a la vida pública estadounidense a través de la historia

de nuestra nación y los autores son la savia de la publicación de libros en

EE.UU., pero solo cinco editoriales controlan la industria editorial de EEUU”,

dijo Garland.

Alertó de que si se permite a Penguin Random House

adquirir uno de sus grandes competidores, la mayor editorial del mundo tendrá

un control sin precedentes sobre el sector y los escritores estadounidenses y,

además, los lectores pagarán el precio de una fusión que va en contra de la competencia.

En

el escrito de la demanda, el Departamento de Justicia detalla que actualmente

Penguin Random House y Simon & Schuster, la cuarta editorial de EEUU,

compiten para comprar manuscritos de autores ofreciendo como adelanto grandes

sumas de dinero y otros beneficios, así como contratos favorables para los

escritores.

Sin embargo, en caso de que la fusión se produjera,

se eliminaría esa competencia, con lo que los autores percibirían un menor

estipendio, lo que desembocaría en menos libros en el mercado y menor variedad

para los lectores, indica el Gobierno.

El Departamento de Justicia agrega que la compra de

Simon & Schuster por 2.175 millones de dólares pondría a Penguin Random

House en una situación en la que controlaría casi la mitad del mercado para

adquirir los derechos de publicación de los libros que se cree que venderán

más, dejando a cientos de escritores con menos opciones para que sus obras vean

la luz.

La demanda, que cita documentos de Penguin Random

House, sostiene que esta editorial ve el mercado estadounidense como un

“oligopolio”, donde la fusión con Simon & Schuster “cementaría” su posición

dominante en el sector.