lunes, 17 de julio de 2023

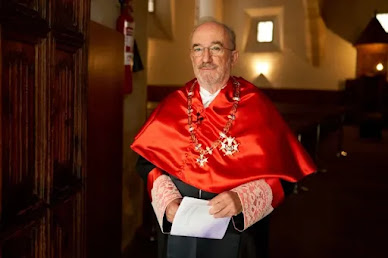

El presidente de la RAE y la demencia senil

viernes, 14 de julio de 2023

Kundera en Pinamar

jueves, 13 de julio de 2023

Incentivo económico para traducción de autores uruguayos

El pasado 12 de julio, en

el sitio ensegundos.com.pa, de Panamá, se publicó un cable de la agencia española EFE donde se anuncia que Uruguay va a

financiar traducciones de escritores de esa nacionalidad.

Mariana Wainstein

Uruguay financiará la traducción de sus escritores para impulsar la exportación literaria

Uruguay financiará la traducción de las obras de sus

escritores, a través del programa IDA, que busca promover la exportación de la

literatura del país suramericano al mundo.

Autoridades presentaron este martes la quinta edición del proyecto, que ya asistió a más de 50 autores en la traducción, de la mano de editoriales extranjeras, de 38 obras a diez idiomas y es impulsado por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Uruguay XXI, y el Ministerio de Educación y Cultura.

“Es un programa que ayuda a los escritores a que sus obras sean traducidas, que da un incentivo económico a las editoriales para hacer traducciones a idiomas que no sean el español. Esa es la línea central del programa”, explicó a la prensa la directora nacional de Cultura del país, Mariana Wainstein.

La

directora agregó que “IDA”, bautizado así en honor a la reconocida poeta

uruguaya Ida Vitale, tiene otras dos líneas, una para publicar extractos que en

algunas oportunidades son necesarios para catálogos y otra que apoya a hacer

audiolibros.

“Queremos incentivar todo lo que sea internacionalización de la cultura uruguaya”, remarcó

Wainstein, quien

apuntó que en el caso de los escritores la traducción es fundamental para

lograrlo.

En

esta edición, la modalidad de apoyo mediante fondos no reembolsables será

mediante la entrega de hasta 2.500 dólares por obra para la traducción, de

hasta 300 dólares por obra para los catálogos y de hasta 1.000 dólares por obra

para la creación de audiolibros.

Sebastián

Risso, director ejecutivo de Uruguay XXI, resaltó a la prensa la importancia

del programa para promocionar la Marca País.

“Desde

Uruguay XXI una de nuestras tareas en fomentar la exportación de servicios y

servicios culturales, que es uno de ellos. Es muy importante para nosotros que

se pueda exportar este tipo de servicios, a la vez que lo vemos como una forma

también de promocionar la Marca País. Cuando vemos una obra uruguaya en el

exterior o en otro idioma también está viajando la bandera de Uruguay ahí”,

argumentó.

Asimismo,

destacó el trabajo que se hará con los audiolibros, que “están creciendo mucho

a nivel global”.

“Se

habla de que el mercado global en 2020 era de unos 4.000 millones de dólares y

para el 2030 se espera que sea de unos 20.000 millones de dólares”, concluyó.

miércoles, 12 de julio de 2023

Claudia Cabrera y la traducción de escritores alemanes exiliados en México

Publicado en Nexos, el pasado 2 de junio, este artículo de Carlos Rodríguez trata sobre la escritora alemana Anna Seghers (foto), su breve exilio mexicano y el rescate emprendido por la traductora Claudia Cabrera de la literatura generada por el exilio alemán en México.

martes, 11 de julio de 2023

Ampersand publica un libro fundamental para entender la historia del libro impreso

lunes, 10 de julio de 2023

Virginia Woolf y las dificultades de la sociedad española para dejar atrás el siempre presente franquismo que la rige

viernes, 7 de julio de 2023

Ahora se la agarran con Virginia Woolf

“Al faro se publicará con un ‘descargo de responsabilidad’ en los Estados Unidos mientras que en España se vetó la representación teatral de la novela Orlando”. Esta es la bajada de la nota referida a la censura que se pretende ejercer sobre obras de Virgina Woolf, firmada por Daniel Gigena, en el diario La Nación, de Buenos Aires, el pasado 4 de julio.

La corrección política y la censura atacan

de nuevo: esta vez, la víctima es Virginia Woolf

La corrección política y la censura atacan de nuevo, esta vez en Estados Unidos y en España, respectivamente. Días atrás, la editorial Vintage informó que la clásica novela Al faro, de Virginia Woolf, se publicará con un “descargo de responsabilidad” en el que los editores estadounidenses advertirán al público que las opiniones de los personajes reflejan las “actitudes de la época”. En clave semiautobiográfica, en Al faro la reconocida escritora británica narra las historias de los viajes de la familia Ramsay a su casa de veraneo en la isla de Skye en Escocia; en su infancia y adolescencia, Woolf y su familia veraneaban en St. Ives, en Cornualles, en una casa familiar con vista a la playa de Porthminster y al faro de Godrevy.

En Al faro, quinta novela de Woolf, uno de los personajes (Charles Tansley) predica que las mujeres no saben escribir ni pintar (ni controlar sus emociones), lo que afecta la frágil subjetividad de Lily Briscoe, joven protagonista protegida por la bondadosa señora Ramsay (su esposo, el señor Ramsay, es un filósofo tiránico). Los personajes también hacen consideraciones que pueden resultar antipáticas sobre la organización social del Reino Unido (en ese entonces, los años 1920, un imperio sin la menor dosis de autocrítica). La edición de Vintage estará precedida por una nota editorial que explica que la decisión de imprimir la novela en su forma original no representa un “respaldo” a las “representaciones culturales o el lenguaje” de la artista.

“Las tensiones de clase y de género aparecen en la novela –dice la profesora Martina López Casanova a La Nación–. Pero eso no significa que el libro sea sexista, clasista o aporofóbico. Es no entender qué hace la autora con eso, que entrecruza lo cultural, lo social y lo político con lo íntimo; incluso lo más íntimo, porque su propia subjetividad como escritora está involucrada, con ese pensamiento interior inglés y modernista de la época que muestra el modo en que esto talla en los personajes. Woolf tiene una gran sutileza para trabajar con estos planos de un modo emocionante, sin necesidad de hacer una denuncia”. Para López Casanova, esta decisión editorial confunde los puntos de vista de los personajes con el que puede adjudicarse a la novela. “El libro no está diciendo lo mismo que dicen los personajes que, por otro lado, no son chatos ni unívocos”.

“Esto que sucede con Al faro y Vintage, propiedad de Penguin Random House, ya sucedió con Agatha Christie y Ernest Hemingway, aunque en esos casos llegaron más lejos: se corregía la traducción –remarca la escritora Ariana Harwicz a La Nación–. Es algo de lo que los filósofos se van a reír mucho dentro de cincuenta o cien años. Se va a mirar a estos editores como cómplices y colaboradores, y agregaría como traidores. Nietzsche decía que había que juzgar a los artistas como criminales; ya que estamos en la época del juzgamiento, creo que la historia va a juzgar a estos editores como traidores al arte y deberían rendir cuentas”. Para la autora de Matate, amor, se viven tiempos malsanos para el arte y los artistas. “Habíamos abandonado los años en que se perseguía a Baudelaire por sus poemas, a Flaubert por Madame Bovary,y en que el Vaticano juzgaba a Pasolini por sus novelas. Pero se vuelve con fuerza en este siglo, donde se judicializa el arte”.

En los museos europeos, recuerda Harwicz, también se ponen en práctica estas advertencias a los espectadores sensibles. “Es extraño porque esto pasa en sociedades democráticas, no teocráticas –señala–. Antes, el aparato censor tenía su lógica en los regímenes fascistas, pero ahora, en épocas de diversidad y multicuralismo como la actual, sucede por marketing. En la glorificación de la diversidad, se condena el pasado, sin ninguna crítica sobre el presente. El absurdo es que estamos hablando de arte”. Las novelas de Harwicz se han traducido a varios idiomas, excepto Degenerado, protagonizada por un pedófilo acusado de violar y asesinar a una niña. “Lo que molesta es el contenido”, deduce la autora.

Contra Orlando

En España, por otro lado, el Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid), gobernado por el Partido Popular y Vox, se vetó la representación teatral de la obra Orlando, basada en la novela de Virginia Woolf que tradujo (y alabó) Jorge Luis Borges. Según la compañía Teatro Defondo, se trata de un “veto ideológico” porque en la obra se reivindican el feminismo y el movimiento LGBTIQ. El protagonista de Orlando cambia de sexo a lo largo de los siglos (el hecho de pertenecer al “sexo débil” a partir del siglo XVIII le trae no pocos inconvenientes). La antiiniciativa corrió por parte de la Concejalía de Cultura de Valdemorillo, a cargo de Victoria Amparo Gil Movellán, de Vox.

La Asociación de Autoras y Autores de Teatro de España, que reúne a centenares de dramaturgos, y la Asociación Colegial de Escritores manifestaron “su más enérgico rechazo” a la suspensión de la versión escénica de la novela de Woolf escrita por la dramaturga Vanessa Martínez, que recibió numerosos premios y elogios. El actor y productor de la pieza teatral, Pablo Huetos, en una carta abierta al alcalde de Valdemorillo (Santiago Villena) le solicita que ponga freno “a aquellas otras prácticas de una minoría que intenta destruir la convivencia en este Estado plural en el que vivimos”.

Desde el Ayuntamiento alegaron que la suspensión de la obra no se hizo por razones ideológicas sino económicas, “puesto que tenemos un presupuesto prorrogado y no hay dinero para ciertas actividades, como también ocurre con el cine de verano, que no va a realizarse tampoco”.

.gif)