|

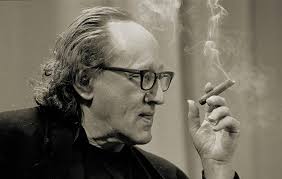

| Foto: Juan Vicente Manrique |

El pasado 24 de mayo, Patricia Juárez Ortiz publicó

en Infobae México la siguiente entrevista con el escritor mexicano Paco

Ignacio Taibo II actual director del FCE. La reproducimos a continuación.

"Antes tiraban el dinero del pueblo a la basura"

El

prolífico escritor y ahora director del Fondo de Cultura Económica habló sobre

lo que encontró a su llegada a la editorial del estado mexicano y contó cuál es

su principal objetivo como funcionario: hallar las trabas que impiden la

lectura

Una advertencia salta a la

vista en la puerta del despacho del director del Fondo de Cultura

Económica: "Si no tiene sentido del

humor, absténgase de entrar a esta oficina". Ahí

atiende y trabaja el escritor Paco Ignacio Taibo II, conocido por sus novelas policiales y

por ser uno de los biógrafos del Che Guevara y actual director de la editorial

del estado mexicano.

Taibo

recibió a Infobae México en uno de

sus días habituales de trabajo y en el espacio cotidiano en el que se mueve

desde que asumió. Viene y va de una oficina a otra, de una reunión a otra.

Siempre con la puerta abierta. Durante la entrevista exclusiva, el

controvertido funcionario habló acerca de las condiciones en las que

encontró al Fondo de Cultura Económica (FCE) a su llegada en diciembre pasado,

explicó por qué México no es un país de lectores y habló de los objetivos

"alcanzables" de la editorial y de la llamada "Cuarta

Transformación".

Siempre polémico, Taibo dice

que nunca imaginó convertirse en funcionario público: "No para nada, todo lo

contrario me daba "repelus", me salían llagas". "La

conversión con Andrés (presidente de México) fue sencilla, y llevamos 20 años luchando por

una transformación. Ya llegó la hora, dije, pues órale, tienes razón."

El nuevo director de FCT afirma que en las anteriores administraciones el Fondo

de Cultura se perdió en un mundo anquilosado, lleno de lujos innecesarios y se "desligó" de la realidad del país.

"Ha

sido divertido porque el reto ha sido de dimensiones mayúsculas. Se trataba de

agarrar una editorial vieja, llena de trucos, modismos con una actitud

conservadora, llena de gasto innecesario,

de dilapidación de recursos. Siempre me da la sensación todos los días cuando

llego aquí, de preguntar: ¿y quién hizo esto?", dice, mientras mira alrededor de la oficina en donde en uno de los muros

cuelga un Diego Rivera valuado en 25 millones de pesos (poco más de un millón

trescientos mil dólares).

Taibo

explica que el cuadro fue comprado durante la gestión de alguna administración

pasada: "Quién sabe para qué", protesta. Él mismo se responde: "¿Por qué tiraban el dinero del pueblo a la basura, cantidad de

tonterías, de favores? Esta misma oficina es absolutamente innecesaria; está

todo pagado con dinero del pueblo, una oficina faraónica como ésta, un edificio

faraónico, es absurdo".

La editorial, dice Taibo, "se desligó de la

realidad nacional, perdió contacto y además perdió porque quisieron que

perdiera, ¿por qué era más

importante para un director del Fondo tener un cóctel en Guadalajara, que un

encuentro de fomento a la lectura en Tepecpan o en Tula, Hidalgo? Pues porque

así eran. Esta era una sociedad el desperdicio, del brillo burocrático"."Se acabó: llegamos los apaches

franciscanos, y además cultos", dice.

Para el

director de la editorial estatal, los objetivos que se tracen deben ser

realistas: "Si me dices: tu objetivo es que todos los mexicanos lean, no. Es un

objetivo absurdo; si me dices: tu objetivo a largo plazo

es que todos los mexicanos que quieren, puedan leer, y que sepan que leer es

divertido y que sepan que leer es apasionante,

sigue

siendo un objetivo (inalcanzable)".

"Si

me dices que el objetivo es incrementar notablemente el número de lectores

mexicanos, es viable y tras él vamos".Taibo sostiene que la estrategia para logar su

objetivo (incrementar notablemente el número de lectores en el país) es

encontrar las "trabas" que impiden a las personas acercarse a

la lectura y asegura que una

de ellas es el precio de los libros.

"Un

país de lectores se hace encontrando cuáles son las trabas que impiden que los

mexicanos puedan y quieran leer. Entonces, una vez detectadas estas trabas hay que tratar de romperlas. El

precio, está claro, estamos rompiéndolo por muchos lados".

"La falta de tradición de entrar a la librería porque no

sé qué va a pasar ahí, el miedo a la librería, estamos rompiéndolo. El programa de fomento a la

lectura, la recomendación, la promoción, el ir directo a la gente", agrega.

"En el plan de choque que

elaboramos llevamos más de 100 actividades en 70 días de contacto directo. El Fondo no se puede dirigir desde el piso 7,

hay que dirigirlo en provincia, en las calles y es lo que estamos

haciendo".

Para

Taibo, una de las situaciones que marca la diferencia (entre países con

economías similares a la mexicana como Argentina), para que la gente quiera y

pueda leer es el funcionamiento de la red de bibliotecas en México, la cual,

dice, no está funcionando.

"Qué

hay en España: funciona la red de

bibliotecas. En Argentina: funciona la red de bibliotecas; en México no está

funcionando, estamos en contacto permanentemente con la

Dirección General de bibliotecas, conversando sobre estos temas".

México se sitúa detrás de España, Chile Argentina,

Brasil y Perú, en el índice de lectura del fomento del libro en

América Latina y el Caribe, con 2,9 libros leídos al año por persona.

"La

única barrera es la que tienes enfrente y si me dices, en Cosamaloapan

(municipio de Veracruz) nadie lee, yo te digo vamos a

Veracruz, vamos a poner un tendido en el suelo, vamos llevar al escritor más

inteligente que tenemos a decir que leer es muy divertido y vamos a ver qué

pasa".

"El

otro día Paco Pérez Arce, en una

escuela secundaria adonde llegamos con un 'librobus' hacer una operación de

fomento a la lectura a presentar Vientos del

Pueblo (colección de libros a precios populares,

una de sus iniciativas), a vender libros de 10 a 20 y a 30 pesos, les preguntó a 100 estudiantes de una prepa en la zona conurbada de la

Ciudad de México, quiénes habían entrado a una biblioteca, cero. Quiénes habían

entrado a una librería, 3 de 100. Esto tenemos que romperlo".

Sobre la "Cuarta Transformación" de

México, como ha nombrado a esta etapa política el presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, cuando

después de décadas el país tiene un gobierno de izquierda,

dijo: "Aquí hay una transformación profunda, las otras las

puedes medir históricamente, son períodos: Independencia, Reforma, Revolución,

el Cardenismo, porque esta debía llamarse en rigor la quinta transformación no

la cuarta. Esto está empezando, adquirió

formas electorales, y salvadas las diferencias y las dimensiones,

ahí va y empieza a notarse".

"No

está mal llamarla la Cuarta Transformación, está a todo dar, crea un sentido

épico a lo estamos metidos. Usted, ¿en qué está?:

estoy dirigiendo el Fondo de Cultura. ¡No!, yo estoy en la Cuarta

Transformación".

Al

preguntarle si se siente seguro acerca de que cumplirá los objetivos, explica

que nadie tiene "garantías", pero lo intentará.

"Ahora,

¿fracasaremos?, probablemente, ve tú a saber, quién tiene garantías en las

manos. Es mentira el que dice: vamos a resolver el

problema, no, vamos a intentar resolverlo, vamos a intentar mejorar la

situación".

A la salida, una

serie de fotografías de los exdirectores del Fondo de Cultura Económica tapizan

las paredes de un pasillo. Al hacer notar que aún falta la de Taibo, responde

uno de sus colaboradores más cercanos: " Ya dijo que no la quiere".