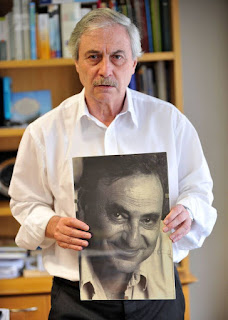

“Editó más de 4 mil libros en casi cincuenta años de carrera. Borges, Quino, Di Benedetto, Gelman, Piglia y Saer fueron algunos de los autores que publicó. Dirigió y fundó editoriales en México, Colombia y Argentina. Persecución, exilio y unas minivacaciones con Cortázar, en este reportaje a uno de los últimos ejemplares de la edición tradicional, una especie en extinción”. Esto es lo que dice la bajada de la larga nota y entrevista que Alejandro Belloti, le dedicó al editor Alberto Díaz. Publicada el 16 de septiembre pasado, en el suplemento cultural del diario Perfil, de Buenos Aires, se reproduce aquí parcialmente.

El talentoso

señor Díaz

Alberto

Díaz nació en Buenos Aires en 1944. Estudió Historia en la Universidad de

Buenos Aires y fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras en diferentes

etapas hasta 1993. A fines de los años sesenta se inició en el mundo editorial

al ingresar a trabajar en Siglo XXI Editores Argentina. Estuvo allí hasta 1976,

cuando debió exiliarse en Colombia, donde se hizo cargo de la delegación que

esa misma editorial estaba abriendo en Bogotá. En 1978 se trasladó a México;

fue allí donde, luego de un breve tiempo en Siglo XXI, pasó a dirigir Alianza

Editorial Mexicana. En 1983 volvió a Argentina, donde constituyó y dirigió

Alianza Editorial. Con la compra de esta editorial por el Grupo Anaya, también

pasó a dirigir editorialmente a Editorial Losada. En 1993 comenzó a trabajar en

Espasa Calpe, que se fusionó con el Grupo Planeta, donde actualmente es

director editorial de Emecé y de los sellos Seix Barral, Espasa Calpe y

Destino.

–¿Qué debe tener un buen editor?

–La

primera condición es que te tienen que gustar los libros, y tener el hábito de

lectura incorporado. Un editor no debe publicar su biblioteca, o sea no

publicar solo lo que te gusta, tenés que publicar también lo que no te gusta,

aunque sí debe estar dentro de cierta línea, lo que se relaciona con la

composición del catálogo, otro punto fundamental, que te dará la identidad.

–La biografía de un editor es el

catálogo.

–¡Exacto!

Cuando el catálogo tiene forma y permanencia en el tiempo. O sea, vos publicás

Majul… vende mucho, pero tiene la coyuntura del kirchnerismo, después nada.

Pasan. Como editor, también tenés que salir a buscar libros. Para traducir,

libros que se te ocurren y se los proponés a un escritor, y después están los instant books, como el que te mencioné.

Hay dos tipos de editores: el que funda su propia editorial y el que es fuerza

de trabajo. Si sos fuerza de trabajo, tenés menos identidad. Cuando yo empecé

en América Latina surge, a través de la Cepal, luego de la Revolución Cubana,

la Teoría de la Dependencia. Siglo XXI empieza a publicar todos los libros

sobre la dependencia, toma ese nicho. En un momento salen varias novelas de

dictadores. De las tres importantes, dos las publica Siglo XXI: El recurso del

método, de Alejo Carpentier, y Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos (la otra

es El otoño del patriarca, de García Márquez). Además, publicaba libros

novedosos, que veinte años después se ponían de moda, como De la gramatología,

de Jacques Derrida; nosotros hicimos la primera traducción en el mundo, y no

vendimos nada. Veinte años después se puso de moda en EE.UU. y explotó.

–¿Cómo se conectaban entonces con

el universo editorial?

–Nos

enterábamos de las novedades por revistas especializadas; una de las más

consultadas era la Quinzaine Littéraire, que te informaba de los lanzamientos,

tipo boletín. Acá llegaba una semana después, mirabas lo que te interesaba y

escribías carta a la editorial para pedirle que te reservara exclusividad para

poder leer el libro y ver si te interesaba. Te daban el okay, te lo mandaban

por correo, y luego de leerlo decidías. Negociabas la plata. Aunque también

publicábamos mucho charlando con amigos y colegas en bares y restaurantes. Un

recién llegado de París comentaba: hay tal tipo que la rompe, Sartre está

trabajando sobre Flaubert, y así. El teléfono era una tortura, más allá de la

diferencia horaria.

–¿Cuánto vale el olfato en la

labor del editor?

–Mucho.

Mirá, yo detecto en un momento que SigloXXI tenía siempre problemas de

diciembre a marzo. Como era una editorial que manejaba mucho texto

universitario, y no eran libros para leer en la playa, yo salvaba los números

con los cheques que llegaban de países que les habíamos vendido libros durante

el año, sobre todo Venezuela. Con eso pagaba los servicios, los sueldos. Pero

no vendíamos nada. Entonces, un verano decido publicar A mí no me grite, y

luego Yo que usted, de Quino. Empezamos a vender mucho también en esa época del

año. Y sí, siempre me resultó fácil tener cierto olfato. El golpe cívico-militar

de 1976 en Argentina lo encuentra vendiendo libros en Caracas; allí se cruza de

casualidad con León Rozitchner –exiliado ya en Venezuela–, quien le comenta lo

ocurrido. Ambos se estiran hasta la zona de Sabana Grande, donde todos los días

a las siete de la tarde un argentino vende ejemplares de La Opinión que llegan

con los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ahora sí, con el diario en mano,

derrapan en un café para leer en profundidad. Comprenden de inmediato que se

trataba de un golpe distinto. “Arribé a Buenos Aires el 27 de marzo. No había

familiares con pancartas, con abrazos, como era habitual por entonces. La

bienvenida quedó en manos de efectivos de la Aeronáutica, que nos subieron a un

bus que finalmente nos dejó en Plaza Once. Ya estaba en marcha la II Feria

Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollaba en el Centro de

Exposiciones, al lado de la Facultad de Derecho. Al día siguiente fui a la

editorial para preparar un informe del viaje a Venezuela. Allí estábamos con un

amigo y colega, Jorge “Negro” Tula, esperando que nos pasara a buscar su mujer

para ir a la feria. De pronto tiran la puerta, gritos, armas largas, cuerpo a

tierra; efectivos de la Marina que nos llevan detenidos y nos dejan en lo que

había sido la antigua Coordinación Federal, en la calle Moreno, a pocas cuadras

del Departamento Central de Policía. Aislado siempre desde ese momento. Un par

de veces me llevaron encapuchado para interrogarme. Patadas, trompadas,

amenazas, pero sin picana. Una noche tocan la puerta de la celda: el policía

bueno. “Hola, Alberto, ¿sabés que somos vecinos? Sacate la capucha. ¿Fumás, no?

Tomá. ¿Por qué estás aca? ¿Estás casado? Sé que vivís al lado del almacén de la

esquina de mi casa. Nos vimos la cara”. Sin respuesta de hábeas corpus, Díaz

pasa incomunicado un mes y medio. Cuando finalmente lo sueltan, sin alianza,

sin reloj y sin dinero, camina hasta su casa al encuentro de su hijo Carlos, de

dos años, y de María Ester, embarazada de Laura. “Mi hija nace el 3 de julio;

en la primera salida, un sábado, vamos a la plaza con los niños. En la vereda

de enfrente veo a este policía bueno, junto a otro, que me hace señas,

indicándome que cruce a su encuentro: ¿Sos pelotudo, vos? ¿No entendiste el

mensaje? Que-te-fueras. Te salvaste de casualidad. Tenés una semana. Si para

entonces seguís acá, sos boleta”. La familia Díaz inicia así el trip del exiliado. Lo dijimos: Colombia,

México, etcétera. “Me molestó mucho la cobardía del sector editorial. En plena

feria se allana y se clausura una editorial internacional importante y las

autoridades ni siquiera leen una línea. Al otro que jodieron mucho fue a Centro

Editor de América Latina (dirigido por Boris Spivacow; soportó la quema de

miles de libros y fascículos, además de amenazas). Desaparecieron muchos

correctores, escritores, traductores. Los únicos editores que caímos no

desaparecidos, sino presos, fuimos Daniel Divinsky y yo. Divinsky, por publicar

un libro infantil, todavía lo recuerdo. Había cinco deditos verdes que eran los

malos y cinco rojos que eran los buenos. Por eso va en cana Daniel. El

catálogo. En su dilatada carrera, Díaz editó y publicó, entre otros, a Juan

Gelman, María Elena Walsh, Ricardo Piglia, Andrés Rivera, Eduardo Galeano,

Antonio Di Benedetto, Jorge Luis Borges, Tulio Halperín Donghi, Mario Benedetti

y Juan José Saer, quien le dedicó Las nubes.

–¿Trenzaste amistad con alguno de

ellos?

–Con

varios, aunque con Saer tuve una relación muy profunda, sin dudas. Mi vínculo

con él arranca cuando publico Glosa por Alianza en el 85. Una relación hermosa

que duró veinte años. El muere el 10 de junio de 2005; hablé ese mismo día,

sobre La grande, que ya estaba casi terminada. El 11 me llamó el hijo para

decirme que había muerto, y viajé a París para despedirme en su entierro. Era

un tipo increíble, con mucho humor, un bon vivant que no gastaba un mango en

pilchas, pero podía invertir lo que no tenía por un buen vino u ofrecer una

comida increíble a sus amigos, porque además era un gran cocinero y anfitrión.

Un tipo con una cultura vasta y profunda, pero que no hacía alarde de eso.

–¿Cómo era trabajar con él?

–El

componía los libros como los poetas, en la cabeza. Pero tomaba notas. Cuando en

su cabeza tenía el inicio, el final, y toda la estructura, empezaba a escribir

en sus cuadernos enumerados. Esos cuadernos los pasaba a máquina e iba haciendo

las correcciones, que eran casi nulas. Cuando se sentaba a escribir la novela,

la terminaba en tres meses, pero capaz la estuvo elaborando diez años. Tenía

siempre en la cabeza varias novelas. Algunas veces me pedía libros, casi nunca

literarios. De pájaros, por ejemplo; solo para conocer el canto del jilguero,

para incorporar solo dos líneas en una novela. O un libro de vinos. Decía que

el argumento no importaba, pero que las descripciones debían tener fuerza

material. El me mandaba el texto, yo lo leía, corregía lo que consideraba y se

lo devolvía. La corrección era difícil porque tenía un uso de las comas muy

particular, entonces yo debía revisar que no se las corrigieran. Porque si lo

agarraba algún corrector con las normas de estilo… Si vos leés en voz alta un

texto de Saer, tiene una musicalidad muy particular. El era asmático, un

trastorno que te impone cierto ritmo, te ahogás si hacés una frase larga. Por

eso el uso de las comas, la cadencia se la imponía su respiración. Es una

hipótesis mía. Cuando él hablaba, lo hacía así, con esas pausas.

–Como editor, ¿qué le aportaste a

su obra?

–Creo

que he hecho algo bueno por su obra, y él ha hecho mucho por mí. Desde 1985 fui

su (casi) único editor en castellano hasta su muerte. Hasta ese momento, Juani

llevaba publicados en 25 años de trabajo once libros, en diez editoriales

distintas de seis ciudades diferentes. Glosa

en este sentido termina con esa modalidad errabunda e inicia una etapa de

profesionalización creciente en la circulación de sus libros. En total le

publico 23 libros en distintas modalidades de edición. Un día le digo que en

Seix Barral quieren publicar dos novelas en España. Me dice no, meteles cinco

novelas, y pediles 50 mil dólares. Si solo publican dos, el primero no se

vende, el segundo ya ni lo mueven. No me leerá nadie, me haré mala fama. Si

metemos cinco y les sacamos mucha plata se van a mover para que me lean. A él

le interesaba arreglar el anticipo, lo demás no le importaba. De hecho, tuvo

agente porque yo lo obligué.

–¿Schavelzon?

–No,

una agente alemana que ya murió. Guillermo Schavelzon lo agarra después de

muerto. Porque quería vender los Papeles de trabajo. Si bien Juani no lo

quería, yo le digo a Laurance que arregle con Schavelzon, porque si bien le

cobraría una comisión alta, lo colocaría bien.

–¿Quién es Saer en la literatura

argentina?

–Si bien tuve una relación de mucha amistad con

él, siendo objetivo, para mí después de Borges es el mejor escrior argentino,

tiene un cuidado en la prosa único. En términos de Piglia, es el polo negativo

de Borges, pero también es borgeano en el sentido de que tiene un dominio del

lenguaje exquisito. El no quería ser escritor latinoamericano, quería ser

escritor argentino, pero no por nacionalista, él era cosmopolita. Es un autor

que quise y quiero mucho. He publicado autores muy famosos, pero él es el que

más me gusta.